ルソン島山岳地帯での持久抗戦

バギオから北へ後退

市街戦を終えた米軍は、彼らの捕虜となった日本軍属の尋問から得た情報により、バギオにある日本軍(方面軍)司令部の正確な位置が特定され、3月15日には低空飛行の空爆で400トンもの爆弾が投下された。これにより、その司令部は跡形もなくなってしまった。

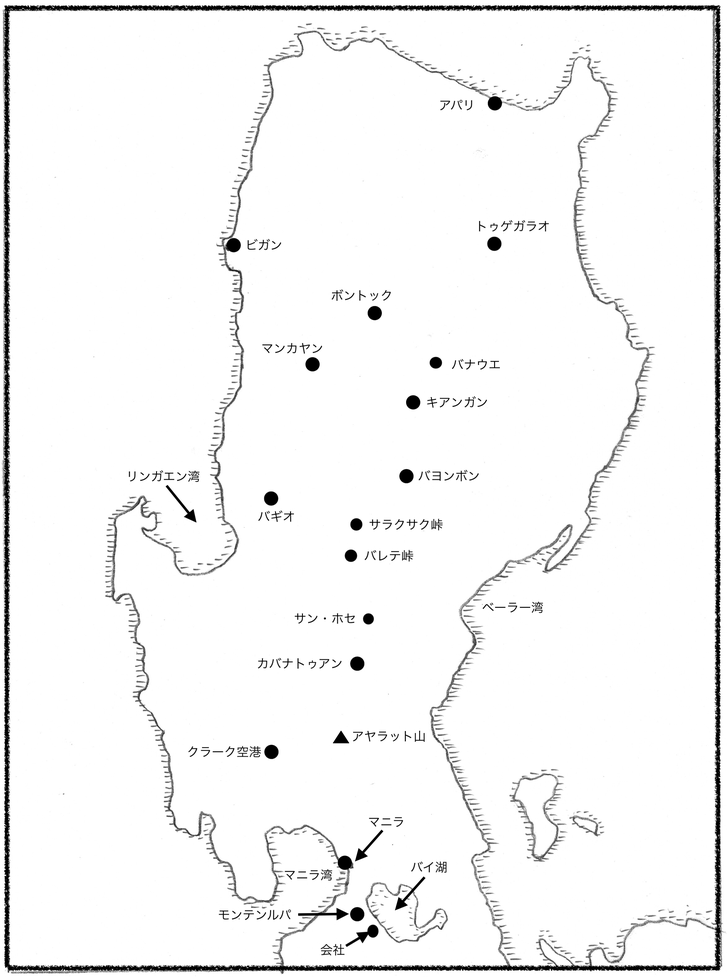

その後の4月26日には、バギオに米軍が進攻してきたことで、バギオにいた日本軍はさらに北へ後退し、その向かう先はボントック方面(マウンテン州)であり、また穀倉地帯が始まるバヨンボン方面(カガヤンバレー地方)であった。

米軍がリンガエン湾から上陸した当時の日本軍は、湾沿いでの正面交戦は避け、リンガエン湾に面した形で兵団を配置して敵の進撃にそなえていた。

その陣容は、山下の作戦計画である山岳地帯での持久戦からして、バギオ周辺とそこから北へのボントック方面、そしてカガヤンバレー地域への言わば玄関口となる、サン・ホセ周辺を要衝としての布陣だったのではと思われる。サン・ホセを境にカガヤン・バレー地方へ続く山地、南はマニラ付近まで続く広漠たる平野となり、日本軍の作戦上からも扇の要のようなところであり、日本軍が北部へ転進する際には物資の搬入口でもあった。それはつまり、米比軍のルソン島北部(山岳地帯)への進攻ルートを、そこで食い止める布陣であったのだろう。

これから書く戦いは、以上のような背景で、米比軍が山岳地帯へ後退する日本軍を追う途上で起きた戦闘であった。

サンホセとカバナトゥアンの戦い

リンガエン湾から上陸後の米軍は、マッカーサーの命じた「マニラに行け、迂回しようと、直進しようと、マニラだ!」に従いその主流はマニラに向かったが、一部の部隊は米軍捕虜が収容されていたカバナトゥアンに向かい、その救出作戦を1月31日に終えた。

その後は北上してサン・ホセに布陣していた撃兵団と交戦(2月5日以降)し、熾烈な攻防戦が数時間にわたって展開された。しかし米軍は航空機を伴っており、さらに撃兵団の戦車を圧倒的に勝る戦車をも持っており、撃兵団は大きな打撃を受けて後退し、米軍はさらに北上してバレテ峠に向かった。

バレテ峠とサラクサク峠の戦い

そのようななかで、バレテ峠に布陣していた鐡兵団、そしてそれを援護する撃兵団は、下(南側)から迫りくる米比軍に対して地形的には優位だったと判断されるが、サン・ホセと同様に米軍には航空機による爆撃と圧倒的に勝る戦車があった。

鐡兵団は斜面全体に蛸壺を掘り、迫りくる米比軍に反撃を加え、奪われた陣地は、夜間の斬り込みで奪回し、それは文字通りの肉弾戦で抵抗した。撃兵団は穴を掘って自分たちの戦車を隠し、敵の戦車の通過を待って体当たりする戦法をとった。同じ戦車でも能力に格段の差があり、まともに戦えなかったにしても、その間の日本軍の防戦は凄まじいものだったと伝えられている。

バレテ峠に今ある碑文に「1945年1月からの半年間」とあるので、それからすれば米比軍の一部は、サン・ホセでの交戦の前にも、バレテ峠を攻めていたと考えられ、6月にようやくこのバレテ峠を完全突破したのであろう。

生き残った日本軍将兵は、そこでの決戦を避けてさらに北上し、ひたすら退却と持久に徹した。それは、一人でも多くの敵兵をルソン島にはりつけにしておくためであった。山下は全将兵に対して玉砕をきびしく禁じ、何があっても生き残るように命じていたのである。

バレテ峠から少し北にあるところのサラクサク峠でやはり激戦があった。ある記録によれば、そこでの天王山は1945年3月頃とあるので、バレテ峠での戦闘が始まって2ヶ月くらいであり、バレテ峠での戦いが未だ終えてなかった状態でも、米比軍はサラクサク峠に突入したことになる。*写真はバレテ峠にある追悼之碑。

バヨンボン

サラクサク峠辺りから北に向かうとアリタオ周辺であり、そこには当時日本軍の野戦病院があったとされるが、病院とは名ばかりで、竹林やマンゴーの木の下に急造された掛小屋であり、スコールを避けるだけの天井がある簡単なものであったようだ。バレテ峠やサラクサク峠などで戦った負傷兵が収容されていたのであろう。

さらに北に進むとバヨンボンがある。方面軍の参謀として、山下と共にする機会が多かった栗原賀久が書いた文献(「運命の山下兵団」元参謀陸軍少佐栗原賀久著)によると、山下大将一行は、バギオからこの地アリタオを通り北上したとある。

アリタオの先には、ちょっとした大きさの街バヨンボンがある。その文献によれば、バヨンボン付近には兵站部隊の主力があったとあるので、マニラからあるいはバギオからの軍需物資(含む食糧)はこの地に集約・保管されたと考えられる。

バレテ峠とサラクサク峠での戦いを続けながらも米比軍がこの地に進攻してきたのは、6月中旬のようである。それまでは、多くの日本軍将兵、軍属、在留邦人が留まっていたが、米比軍が迫りくるなかで、バヨンボンに留まっていた彼ら彼女らはさらに北上することになり、その先がキアンガンであった。

キアンガン

バヨンボンからさらに北上すると、バガバッグの町があり、そこからやや北西方向に進むとラムット川があるが、雨季の出水となると物凄い奔流(ほんりゅう)と化してしまうらしい。

同様に先の文献によれば、バレテ峠を突破した後の米比軍の進攻は速く、それにより日本軍は混乱状態でキアンガンへと後退した。キアンガンへ向かう道は、迷走する兵、車、そして一般邦人などで大混乱を極め、とりわけ痛ましかったのは、白衣の傷病兵と、幼い子供達を背負い、手をひいて歩いている女たちの姿であり、そのようすは惨めな敗戦難民であったという。

そこからキアンガンへは山また山の道であり、今のキアンガンの街は小さく静かである。日本軍はそこを“桜町”と呼んだ。この町に着くまでも多くの人が亡くなっているが、キアンガン周辺では数万人の日本将兵、軍属、一般邦人、そして高砂義勇隊の台湾人(日本人として招集された)が、戦闘、餓え、病気で亡くなっている。

作家の今日出海(こん・ひでみ)は、陸軍の報道班員に徴用され、その当時に山下がいる方面軍と共にしており、「キアンガンに着く以前に、兵隊たちがすでにとても兵隊と呼べないような存在になっていた」と記している。

多くの人が亡くなった原因として関係する書籍から伺えるのは、食糧の不足による餓死である。それでは食糧不足の理由は何であったのだろうかと考えると、第一にあげられるのは、先述したようなルソン島での持久作戦から、途中でレイテ島での決戦と変わってしまい、そこに兵力と物資を注力し消耗したことであり、ルソン島での持久作戦の準備が大幅にくるってしまったことにある。

それに加え、制空権と制海権が米軍側にわたっており、山下の着任時にはマニラ港にいた日本軍の艦船(含む徴用船)は沈没させられ、港湾地区にあった物資倉庫も被害に遭っており、山岳地帯への物資補給はとても望める状態でなかった。

銃弾の不足によりまともに戦えないこともそうであるが、食糧事情については日に日に悪化して行き、その結果として、栄養失調、マラリヤの発症、赤痢などが増えて死に繋がったのだろうと想像される。そのようななかで、一般邦人の母と子供のかわいそうな姿を想うと胸が痛む。

停戦命令

玉音放送の翌日(8月16日)に大本営は陸海軍に停戦を命じた。その直前(14か15日)には梅津美治郎参謀総長(陸軍の軍令を管轄する参謀本部のトップ)と阿南惟幾陸軍大臣(陸軍の軍政を管轄する陸軍省のトップ)との連名で、停戦命令を在外軍に発信していた。

その際と思われるが、方面軍司令部(キアンガンの山奥にいた)には、米軍との交渉は現地毎に行うよう命令があった。しかし、調印式(降伏の)については指示がなかったようである。

一方のフィリピンにいる米軍はというと、日本政府がポツダム宣言を受け入れるであろうことを米本国から連絡を受けており、その辺りから日本軍への攻撃を停止したようである。それまでのキアンガン周辺では戦闘員、非戦闘員の区別なく連日爆撃が続いていた。

先の「運命の山下兵団」によれば、日本がポツダム宣言を受け入れた日の後の米軍(キアンガンにいる部隊)は、山下がいる司令部に対して、調印式のため、9月2日までに米軍キャンプ(バギオにある)へ出頭するよう指示があったと伝えている。

そのようなかで、山下は参謀たちを集めて会議を持ったところ、参謀長(武藤章中将方面軍参謀長)以下の意見では、性急に調印をして東京の降伏条件と食い違いがあってはならないので、いま暫く待ってみようということになり、一同の多くがそれに同調したという。

それに対して山下は、「事ここに至っては、いたずらに米軍の感情を害し、そのために一般の待遇を悪化せしむるようなことがあっては、隷下将兵に相済まぬ。世間の非難は、山下自身が負えばよいことだ。わしが一人で反対するようだが、諸士も快く納得してもらいたい。現在の将兵の状況を見ても、1日も早く食糧を与えてもらい、薬を与えてもらって、一人でも多くの将兵を、救いたいのである。わしの下山(司令部がある山奥から米軍のいるキアンガンまでの)が1日遅れれば、何百名何千名という瀕死の病兵がそのために死んで行くのだ。どうか快く山下をやってもらいたい」と、山下は目をしばたたいて言ったので、さすがに参謀たちも強く反対ができなかったという。

キアンガンからさらに山深く進んだ渓谷周辺には将兵、そして一般邦人が潜んでおり、そのなかに司令部(そこを大和基地と呼んでいた)があった。そこまでの狭い道には、行き倒れの兵が百メートルくらいの間隔で倒れており、その中にはまだ生きているものも少なくなかった。すでに亡くなり腐敗した兵の顔面いっぱいに白い蛆(うじ)が這いまわっていた。

彼らが潜んだ先には食糧がほとんどなく、とりわけアシン川流域で自活した邦人の状況は悲惨で、栄養失調、マラリヤ、悪疫などに次々と倒れ、乳飲児の埋葬箇所を離れない憔悴した母親、息を引きとった母の遺骸にすがりつく女の子の姿があった。

マニラ、そしてバギオ在住の邦人(多くはそれなりの裕福な生活をしていた)は、日本軍が自分らを守ってくれ、彼らについて行けば大丈夫だ、と思っていたであろうし、軍もそのように伝えていたのでもあろう。しかし、兵隊たちが生きるのが精一杯であり、とてもそのような邦人の食糧を工面するところではなく、将兵が食べるのを優先していた記録が諸書籍の中にある。

現在のキアンガン

私はこの地を訪ねたことがある。街中に入ると左手にセントラル小学校があり、その少し先右手に結構な大きさの記念公園らしきものがある。その中に先の大戦の記念塔(写真参照)があり、その前には英文で記された、次の内容の碑文がある。

フェルナンドE.マルコス大統領の指示により、このシュラインはフィリピン観光局によって、イフガオ州政府とキアンガン市政府の協力を得て建てられた。

この歴史的なスポットで、第2次世界大戦中に於ける、外国の侵略者に対するフィリピン人の輝かしい抵抗のクライマックスが制定されたことを、私たちと外国の訪問者に思い出させるために建てられた。

ここ地で、日本帝国陸軍第14方面軍の山下奉文将軍および彼の部下が、1945年にフィリピン・アメリカ連合軍を代表とする人たちに降伏した。このことは、日本統治時代のフィリピンの最終解放を意味した。

1973年4月19日 GUALBERTO B. LUMAUIGイフガオ州知事

ここキアンガンでは、山下大将が投降した9月2日は「勝利と解放の日」として祝われ、10年に一度大規模な式典が開催されていることを、以前どこかの報道で知っているが、おそらくこの記念公園でその式典が催されるのかもしれない。ここにはそのための広さが十分にある。

フィリピンは戦争当事国ではなく、自国としての戦勝とか敗戦はないのではと私は考えるが、米軍に味方したフィリピン人、そして日本軍に味方して戦ったフィリピン人もいた。

そのどちらが多かったかと言えば、それは圧倒的に米軍に味方して日本軍と戦ったフィリピン人であることは確かであり、多くのフィリピン人は実質的に日本との戦争のなかにいたという意識は彼らのなかにある。そのような意味からも、やはり「勝利と解放」となるであろう。それゆえに、多くのフィリピン人にとっての山下大将の投降は、これでやっと戦争が終わったのだという気持ちを強くもったのであろう。

山下道

先のページで、「台湾沖航空戦」での戦果誤報に触れたが、”歴史にもしもはない“を承知で書けば、もしそのような誤報がなければ「レイテ決戦」はなかったであろうし、山下は当初から計画していた、ルソン島北部山岳地帯での持久戦体制を早めにとっていたはずである。

それは、バギオに地下要塞を築いて日本軍の強固な拠点にし、食糧の調達は後背地の棚田群から野菜を、そして穀物供給輸送として計画された道「山下道(21Kとしてその名が残っている)」を使ってカガヤンバレーの穀倉地帯から穀物をバギオに運ぶ長期戦体制の構築だったのかもしれない。*写真は山下道の21K地点周辺。

結果的に日本軍が負けるにしても、このようなルソン島北部山岳地帯での持久戦を当初から始めることができ、レイテ島での地元住民、そしてマニラ市街戦を含むルソン島での多くの住民の犠牲は防げたのではと思える。

フィリピン民間人の犠牲

フィリピンでの50万を超えるとされる日本人戦没者のほとんどは、1944年10月20日のマッカーサーのレイテ島上陸後であり、戦いの期間を翌年の8月15日(玉音放送の日)までとしたら、その間は300日近くである。1年にも満たない間にこのような膨大な犠牲者を出したのであり、その多くは戦死ではなく、病死・餓死とされている。

さらに、フィリピン民間人の犠牲者は100万人を超えるといわれている。日本はフィリピンと戦ったのでは決してないが、米国の植民地のようなものであったために、日本軍の侵攻により言わば巻き添えを食ってしまったのである。