バターン死の行進

1941年12月8日の開戦日、日本軍の航空攻撃が米軍クラーク飛行場から始まったことをトップページで書いた。その数時間以内に、バギオ(第二の首都とされていた)の米軍基地(キャンプ・ジョン・ヘイ)とサンバレスのイバ・飛行場に爆弾の雨が降った。またその2日以内には、マニラ・パラニャーケのニコルス飛行場とカビテの海軍基地も破壊された。これにより、米国極東空軍はもはやフィリピンを守ることができなくなっていた。

そのような日本軍の攻撃開始後の2日間、フィリピン防衛を指揮していたダグラス・マッカーサーは、4日後の12日、ケソン大統領(フィリピン大統領)へバターン半島への撤退の可能性を示唆した。

ウオー・プラン・オレンジ3

米国では今後起こり得る日本との戦争に対処するため、米国陸軍および海軍合同委員会の戦争計画が1920年代に考案されており、そのなかに「ウオー・プラン・オレンジ3」があった。それは、日本の侵略に対してマニラ周辺の陸地と海域を守ることであり、そのための守備基地がバターン半島の高台とコレヒドール島に設置されることになっていた。

そこには十分な量の弾薬、食糧、医薬品を保管することになっていたが、追いつめられた守備隊が食糧と軍事物資の補給を外部から受けられるという条件付きであった。つまり、米海軍が太平洋を超えて助けにきてくれるまで、陸軍は守備基地があるバターン半島で持ち堪えればよいというものであった。だがその海軍(太平洋艦隊)はパール・ハーバーで事実上壊滅しておりこられるはずがなかった。

本間雅晴中将

同年12月の23日、本間雅晴(陸軍中将)司令官率いる第14軍が、ルソン島・リンガエン湾から上陸を開始した。同軍のルソン島上陸はリンガエン湾だけではなく、同島最北のアパリから、そして南東側のラモン湾など複数の上陸地があり、マニラを挟み撃ちする形で進軍したのである。

このような作戦のなかで、リンガエン湾上陸後の14軍主力はマニラに向かった。大本営が同軍に課した作戦目標が「敵の首都占領」であり、マニラを占領することであった。

しかしマニラに向けて進軍していた頃はすでに、マッカーサーは12月26日、マニラを「非武装都市」にすると宣言し、米比軍の主力はバターン半島に向かっていたのである。

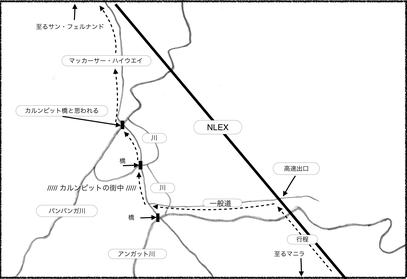

そのような米比軍の作戦行動のなかで、重要なカギとなったのが、マニラ北西のパンパンガ川(パンパンガ州)のカルンピット橋を全米比軍が渡りきれるか否かであった。つまり、日本軍が米比軍の転進計画に気付き、その行動を阻むと、このバターン籠城作戦はできなくなるのである。

*写真は本間司令官。リンガエン湾から今まさに上陸を試みる艦船上の勇姿。

マニラ占領

リンガエン湾上陸後の14軍主力はマニラに向け一路邁進し、米比軍の残党とマニラで多少の交戦はあったものの、上陸の12月23日から言えば、10日後の1月2日にマニラを占領した。これにより日本軍にとっては作戦目的の完遂となり、フィリピンはもう済んだという感じが日本軍全体に漂った。なお、混同しないように書くが、マニラ市街戦で壊滅的な状態となったマニラはこの時の戦闘ではなく、後のマッカーサーが戻ってからの市街戦でのことである。つまり、ほぼ3年後に戻ってきた米軍が、マニラの守備にいた日本軍への攻撃に伴ったものであり、この戦いは一月も続き、10万人ものフィリピン人犠牲者がでた。

14軍がマニラを占領した頃の米比軍は、先のカルンピット橋を渡り切ったのが1月1日午前5時で、その1時間後にこの橋は米比軍によって完全に爆破された。米比軍はこうして橋を渡ってパンパンガ州のサン・フェルナンド方向へ向かい、その後は南下する形でバターン半島を目指していた。

つまり、日本軍がマニラを占領して喜んでいたその前日には、米比軍の転進計画のカギであったカルンピット橋を渡りきり、日本軍が追ってこられないようにその橋を爆破していたのである。

カルンピット橋

ようやく敵のバターン半島転進計画の重大さに気づいた日本軍は、マニラ方面にいた兵力をバターン半島に移動させるために、カルンピット橋を渡らせなければならなかった。しかし道路橋、鉄道橋共に破壊されており、川を渡るにはわずかな船で渡るより手がなかった。

この橋のある川(パンパンガ川)は川幅約150メートルの水深が10メートル近く、そのために2日半もかかっている。すぐに橋の復旧作業を行なっているが、この橋を重列車が通れるようになったのは2月15日であり、爆破から一月半もかかってしまっていた。

そのようななかで、大本営、南方総軍、そして本間も「攻撃か、封鎖か」で迷いに迷った。つまり敵が籠城作戦をとるのであれば、この地を封鎖して食糧のなくなるまで待つ方法もあったわけである。

*地図は、当時のカルンピット橋があったと思われる位置。

「アイ・シャル・リターン」

1942年3月11日の夕刻、マッカーサーは妻と共にコレヒドール島を脱出してオーストラリアに向かった。それはルーズベルト米国大統領の指示であったという。ルーズベルトとマッカーサーの関係はあまり良好でなかったが、陸軍最高位の将軍であるマッカーサー大将が敵に捕まえられでもしたら、そのニュースが米国に大打撃をもたらすという考えによるものであったとされている。

マッカーサーは司令官である自分が脱出するなど到底有り得ないと、拒んだようであるが最終的にはその指示に従っている。コレヒドール島からは高速魚雷艇、航空機、そして汽車を乗り継ぎアデレードに到着した。「アイ・シャル・リターン」はこの地で記者団に発した言葉である。

なお、コレヒドール島の要塞にマッカーサーと一緒にいたフィリピン・コモンウエルズ大統領のケソンはマッカーサーから促され、家族と共に1942年2月20日、他の閣僚と共にコレヒドール島を潜水艦で脱出してオーストラリアに向かい、その後は米国・サンフランシスコに行っている。つまりこの時点でコモンウエルズ政府は米国に移り、亡命政府・政権となったのである。

*顔写真はダグラス・マッカーサー。マニラホテルのマッカーサー・スイートに飾られている。

バターン陥落

1942年4月3日、日本軍による第2次バターン攻撃(総攻撃)が開始され、その一週間後の4月9日にバターンはついに陥落した。戦闘中の死傷者の数は、米国人が約600名、フィリピン人が約1500名の戦死、4万6千人が負傷とされている。

マッカーサーが逃避した後にバターンを指揮したエドワード・P・キング少将は、さらなる人命損失を避けるため、全ての部隊と兵士に武器を捨てるよう命じ、そして日本軍に降伏した。

この時の兵士に語ったキング将軍の言葉がある。「私以外には誰も降伏していません。責めがあるとすれば、それは私の責任です。私はあなたたちに降伏するよう命じました。あなたたちは命令を受けただけで何もしていません」と。

キング少将はさらに、日本軍の総攻撃のことを後に次のように記している。

「日本軍の大規模な攻撃が始まってからの5日間で、米軍の戦闘能力は急激にゼロに落ち込んだ。食糧はすでに半日分しかなく、補給経路が絶たれ、その最後の食事すら当てにならないと補給係将校は報告した。2万4千人もの兵士が、バターン半島南の野戦病院と前線応急救護所に詰めかけていた。もし日本軍に降伏しなければ、バターンは史上最悪の虐殺場として名を残すだろう。また、すでに病院の収容能力は限界に達している。その上病院は日本軍の進軍経路上にあり、軽砲の射程内に入っている。もはや組織的な抵抗など望むべくもない」と。

キャンプ・オドネル

バターン半島にいる敵陥落の見通しがたった頃だと思われるが、本間は捕虜の移動をどのように実施するかを参謀たちに考えさせており、3月28日にその案が発表された。捕虜の収容先はバターン半島南端から北に直線距離で約110キロ先(道路行程は145キロ位)にある、キャンプ・オドネル(当時はフィリピン軍の訓練施設として使用していた)とした。

半島の東海岸の道を通り、サン・フェルナンドの鉄道駅まで行き、そこから汽車で収容先近くのキャパス駅まで行き収容所に向かう方法と、比較的丈夫な捕虜は歩いて収容所まで行く方法であった。それは決して無理な方法ではないとされ、人道的であるともされた。

1日平均16キロ以内にし、途中に食料と救護所を用意し、病人は数百台の車両で輸送する。さらに2棟の野戦病院が設置され、それぞれ千人が収容可能とされるものであった。

日本軍の歩兵が歩く距離は、1日40、50キロが当たり前のことであり、この計画には無理がないと見られたのである。しかし、米比軍の降伏(4月9日)の数日後に、その計画には二つの致命的な欠陥があることが判明した。それは、実際に移動が始まった4月10日の2、3日後にわかったことであり、実際の投降者数の状況を見て感じたのであろう。

その一つ目は、米比軍の投降する捕虜の数を、14軍の将校たちは大幅に低く見積もっていたことである。本間の参謀は包囲攻撃の初期の段階で、投降兵をせいぜい2万5千人程度と見ていたのである。本間はすぐに計画の見直しをさせ、新たに弾き出した人数は約4万となった。

しかし日本軍にとっては後でわかったことだが、実際には軍属も含めると10万人近かった。つまり、計画に関するあらゆる兵站要素である食糧、水、避難所、そして車両の配分などが完全に誤った計算に基づき立てられていたのである。

二つ目は、参謀たちが捕虜の健康状態と体力を、極めて楽観的に捉えていた。彼ら参謀の計算では、捕虜の70パーセント以上は収容所まで楽に歩いて行けるとしていたことである。それは、参謀たちは米比軍の食糧事情の乏しさ、そしてマラリヤなどの風土病で多くが病人状態であったことに気づいていなかったことでもあった。

その当時の本間は、捕虜の移動計画に当初は関与したものの、それどころではなかったはずである。彼にとっては、どうすればあの難攻不落の“コレヒドール要塞”を短時間で落とせるかが最大の関心事であった。

その一方では、本間にとって捕虜を適切に扱うことは重要事項であり、捕虜をジュネーブ条約に則り、そして帝国陸軍の高潔な理念に従って扱うよう将校たちに命じており、移動計画はスムースに運ぶと考えていた。

エドワード・P・キング将軍

米国側のある資料によれば、バターンの陥落の前日である8日の午後6時30分に、日本軍が使用できる全ての装備品を破棄する準備を行う命令が出ている。それにより9日には、使えるものはすべて壊さねばならないと誤解した兵士によって破壊されたトラックがあった。しかしまだ多くのトラックは残っており、キング将軍は降参の条件交渉時の捕虜の扱いについて「米比軍をバターンから運ぶのに十分なトラックとガソリンを持っている」と日本軍に伝えている。またキングは後年次のように語っている。飲まず食わずに包囲されつづけた部下の体調では、長距離を歩くのはまず無理だろうと見越し、日本軍が捕虜を北に輸送する場合に備え、相当数の米軍車両と十分なガソリンを用意しておいた。敗軍の将が部下を輸送してほしいと勝者に申し出るのは前代未聞のことだったが、何としても本間将軍に提案を受け入れてもらいたかった。日本軍にはそんな大仕事を成し遂げるだけの車両があるとは思えなかったのだ。もしあれば、日本軍はとうにそれを利用していたに違いない。加えて、コレヒドールのウエインライトが降伏を拒んでいるとなれば、バターンの捕虜の移動時にコレヒドールからの攻撃の影響を受ける可能性もあるので、早急な移動のためにはトラックが必要であると考えていた、と。

しかし、米軍車両を使って捕虜を収容所へ運ぶというキングの提案を、日本軍参謀は断じて受け入れようとしなかったが、そのトラックのほとんどは日本軍に没収され、バターン半島南部に日本軍の大砲を輸送するのに使用されてしまった。それは、日本軍はコレヒドール島陥落を優先しての判断であったのだろう。

*写真は、今のバランガ小学校(バランガ市:バターン半島中央付近)に隣接してあったとされる第14軍司令部の跡地。ここでキング将軍と日本軍(第14軍)の幹部との会談が行われた。

マリヴェレスからの行進

”バターン死の行進”とよばれるものは、4月10日にマリヴェレスから始まった(写真は出発点の道標)。ルソン島の4月は夏の盛りであり、その行進はうだるような暑さで始まったのである。この地にきてわかることだが、半島特有の地形での山々があり、そこからすぐに海へとつながり、平地と呼べるところが少ないところを利用して道がある。マリヴェレスから北上してサマット山が近くに見える辺りまでの道のりには平地がほとんどない。

捕虜の行進はマリヴェレスから始まり、そこら辺りの山々から投降し、行進に加わったのではないだろうか。そして武装解除を随時行い、そのなかで隊列を組んだのではと考える。隊列を組まなければ、互いに統率ができず、行進に大きく影響がでるからである。米国側のある資料によれば「途中から100人位での分離行進となった」という記録もある。

バターンでの戦闘は日本兵をもまた衰弱させ、病気にかかり飢えていたにもかかわらず、行進の最初のうちは、日本軍の警護兵(その殆どが若い)は礼儀正しさと自制心を備えていた。そのようななかで、日本軍は移動を急ぎ捕虜を急かした。隊列の横で走り回り、あるいは自転車を漕ぎながら、期限に追い立てられるかのように、警護兵は「スピード!スピード!」と叫んだ。コレヒドール要塞からの砲撃は続いており、日本軍は速やかにその要塞の攻略を進めなければならず、そのためには捕虜の移動をできるだけ早く終えなければならない事情があった。しかし捕虜たちはそれほど速く歩けなかった。戦闘で負った傷と数々の病の影響が堰を切ったように現れはじめ、速度はさらに落ちた。

近くの山々から投降してくる捕虜の数は際限もなく増え続け、そのほとんどが飢えとマラリヤや赤痢に冒された米比軍将兵、そして彼らと行動を共にしたフィリピン民間人が、子供を抱き、老人を背負い、互いの体を支え合って出てきた。もともとバターン半島はマラリヤの巣窟と呼ばれたところであり、すでに多くの捕虜の状態は最悪だったのである。

その多さと状況に護衛兵は圧倒されたに違いないし、遅々として進まない捕虜の歩みに、彼らは怒りを覚えたことでもあろう。大きな甲高い声で檄を飛ばし、より頻繁に剣をちらつかせて捕虜に命令するようになった。

マリヴェレスからの狭く曲がりくねった山道には車両がひしめき合っていた。捕虜の行進は北に向かい、日本軍はコレヒドール島からの攻撃に備えて南へ進軍していた。

マリヴェレスから20キロほど過ぎた辺りからは、道の混乱はさらに激しさを増し、軍律は崩れて行き警備兵は焦り苛立ち、次第に捕虜のなかにいる病人たちを気に留めなくなり、捕虜のなかの刃向かうものへは銃剣で腹を刺したものもいた。

始めのうちは整然としていた行進が、こうして統率を維持することが難しくなり、同時に捕虜側も日本兵に対する憎しみが増加し、それが捕虜への虐待に繋がっていったのではと思われる。

移動中の捕虜の食糧については、水はほとんど与えられず、たまに握り飯が配られた。このようななかでの病人は路肩に斃れ、腐乱を待つばかりの捕虜の死体が増えていった。なかにはキング将軍が予想したように、コレヒドール島の味方からの砲弾で死んだ捕虜も多くいた。

このような行進中での日本軍は、移動計画が現状から大きくかけ離れていたことに気づいたはずであり、その状況を考慮して車両、食糧、医薬品、野戦病院などを増やし、さらには当初の移動計画時間を増やすなどの見直しが必要だったはずである。

しかし、そのような具体的な見直しはなかった。その理由には、当初計画の命令と決定は最終的なもので、それに口を挟むことは命令を下した上官の知性を侮辱するものだという考えがあったのかもしれない。しかし、見直しができるような状況でなかったのが一番の理由であると思われる。とりわけ食糧と薬品については、日本軍将兵さえまともに与えられていない状況であり、とても7万人を超えるとされる捕虜に充分に与えられるはずがなかった。

ジョナサン・ウエインライト中将

バターンは落ちたもののコレヒドール島全体が堅固な要塞となっており、本間は大いにてこずった。日本の参謀本部が想定していたようには落ちなかったのである。オーストラリアから戦闘を指揮していたマッカーサーは、コレヒドールにいるジョナサン・ウエインライト中将に対し、絶対に降伏してはならいと強硬に指示していた。

脱出前のマッカーサーはその要塞にいたわけで、戦況判断も踏まえ、いつまで戦闘が可能であるか知っていたはずであるにもかかわらず、このように言い切っているのはどういうことだろうか。

ルーズベルト大統領がヨーロッパ戦線に優先順位をおいていたのを知っていたかどうかはわからないが、いずれ援軍がくるとマッカーサーは思っていて、そのようなことをウエインライトに言ったのであろうか。そうでなければ、あなたたちは死んでもいいから降伏してはならいということになる。これは英国首相のチャーチルがシンガポールの現地司令官に伝えた言葉と同じである。自国を守るためには絶対に降伏しない、させないということは理解できるにしても、その道が断たれたら降伏するしかないと思えるし、実際にシンガポールの司令官にしても、キング将軍とウエインライト将軍も部下の命を優先して降伏しているのである。しかも言っている本人たち(チャーチル、マッカーサー)はその現場にはおらず、遠くから言っているのである。*写真:コレヒドール陥落後、日本軍の検閲の下に、降伏命令を放送するジョナサン・M・ウェインライト将軍。

コレヒドール陥落

端午の節句(5月5日)を期して敢行とされた、コレヒドール攻略の作戦計画があった。それは、砲兵隊の強力な支援下に、第4師団歩兵第61連隊の左翼隊がコレヒドール島尾部への奇襲にて上陸して地歩を固め、その後に右翼隊(主力)が同島頭部に上陸して一気に攻め落とすというものであった。*コレヒドール島は”おたまじゃくし”のような形をしている。

その要塞がやっと落ちたのは、バターン陥落から一月ほど経った5月7日である。これにより、日本軍に対する米比軍の組織化された抵抗は終了したことになる。*写真はコレヒドール島にあるバッテリー・ウエイと呼ばれる砲台と著者。グーグルマップで見ると、このような砲台(バッテリー)がこの島に13ヶ所もある。

本間はウエインライトにフィリピン全土の米比軍の降伏を要求したが、ウエインライトは降伏をマニラ湾にある四つの島にとどめるために、それ以外のルソン島及びビサヤ、ミンダナオの米比軍の指揮権を、ミンダナオ島にいる司令官(シャープ少将)に譲った後であった。

その後ウエインライトが本間の圧迫に屈し、全米比軍の降伏命令を発することになるが、それはシャープ将軍が全米比軍に、武器を持って郷里に帰り、抵抗を続けるよう命令した一日後であり、それはオーストラリアにいるマッカーサーの指令に基づいたものであった。

シャープはウエインライトの命令(降伏の)を聞いても、すぐ前日の命令を取り消す気になれなかった。米統合司令部がマッカーサーの米比軍の指揮権を停止した後、ようやくウエインライトの降伏命令を伝えたが、すでに解散した兵士たちには行き渡らなかった。

この混乱は、“ジャップ(日本人)”に降伏するのを潔しとしない多くの米軍将校とフィリピン兵が、武器を持ったまま山野に隠れてゲリラ戦を行うことになって行く。さらにそれは、“フクバラハップ(抗日人民軍)”や“抗日ゲリラ”との共闘にも繋がって行った。

以上のように私なりの想像も含め縷々書いてきたが、7万人を超えると言う捕虜の移動(行進)のなかでの多くの犠牲は、それを避ける特別な手段がなかったように思え、ある面では仕方がなかったと感じる。その一方では、そもそもの原因は、マッカーサーのとった籠城作戦から派生したものだと考える。

米海軍の助けがくる見通し立たない、そして食糧や医薬品が枯渇し、栄養失調やマラリヤなどの病に冒されたなかで、マッカーサーの脱出後にバターンの守りを担っていたエドワード・キング将軍の断腸の思いでの降伏まで、遠くオーストラリアにいたマッカーサーは“絶対に降伏してはならない”と、最後まで降伏を許していなかったのである。そのようなことを考えると、マッカーサーにこそ一番の責任があると言えないだろうか。

しかしその事は別にしても、“死の行進”のイメージが与えるところの言い伝えには、日本軍の残虐非道な点が注目され、そして強調され過ぎているように私には思えてならない。

死の行進の日数

“死の行進”の日数はどれだけかかったのかというと、実際に歩かされた米兵捕虜が述べた記録がある。それによれば、4月10日に行進を開始し、4月13日の午後4時30分にサン・フェルナンド駅到着となっている。つまり、出発点がバターン半島の南端であるマリヴェレスのゼロ起点からであれば、約100キロメートルの距離を4日間ほどかかったことになる。

サン・フェルナンド駅からは貨車に詰め込まれ、キャパス駅到着は14日の午前9時とある。そこから最後の8キロを歩いてキャンプ・オドネルとなっている。ということは、5日間かかったことになる。しかし、これはおそらくある程度の体力が残っていた人の一例であり、それ以上かかった、または辿り着けずに死んでしまった人も多くいたのである。

フィリピン側のある資料では、「9日間の死の行進」とあり、そうだとすると、収容所のあるキャンプ・オドネルへの到着は4月19日となる。マリヴェレスから捕虜全員が一度に行進したわけではなく、近くの山々からさみだれ式に投降したのだろうし、そうすると、一概に行進にかかった日数は言えないと考える。フィリピン側の別の資料では、3週間以上もかかったという情報があるので、その日数が適当であるように私には思える。